【已结束】关于征求《泰安市化马湾乡国土空间规划(2021-2035年)》(公示稿)文件意见的公告

为深入贯彻落实《中共中央国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》《自然资源部办公厅关于全面开展国土空间规划工作的通知》等相关文件精神,按照省、市要求,编制完成了《泰安市化马湾乡国土空间规划(2021-2035年)》(以下简称《规划》),目前已形成《规划》草案。

为进一步完善规划成果,加强规划科学性、可执行性,提升规划质量,现公开征求社会各界意见建议。公众可以登录泰山区政府网站(网址:http://www.sdtaishan.gov.cn)获取《泰山区化马湾乡国土空间规划(2021-2035年)》(公示稿),并通过以下途径和方式提出意见建议:

(一)通过电子邮件将意见和建议发送至:hmwxdzb@163.com。

(二)通过信函将意见和建议邮寄至:泰山区化马湾乡政府,邮编:271000。寄送信函时,请在信封上注明“泰安市化马湾乡国土空间规划(2021-2035年)(公示稿)意见建议”字样。

(三)点击“我要发布意见”,在线提交意见建议。

联系电话:0538-8641015

公开征集时间:2025年2月8日至2025年3月10日

泰安市化马湾乡国土空间规划

(2021—2035年)

(公示稿)

化马湾乡人民政府

注:本次成果为草案公示稿,最终成果以批复为准

目 录

第一章 总则

第二章 目标定位与发展策略

第一节 城镇性质与发展目标

第二节 国土空间开发保护策略

第三章 构建全域开发保护格局

第一节 筑牢城镇发展底线

第二节 国土空间开发保护总体格局

第四章 统筹全域空间功能布局

第一节 保障现代农业空间

第二节 保护修复生态空间

第三节 优化利用镇村空间

第四节 产业发展指引

第五章 塑造魅力城乡空间

第一节 构建蓝绿空间格局

第二节 加强城乡风貌引导

第三节 健全历史文化保护体系

第六章 夯实安全韧性支撑体系

第一节 构建高效便捷的综合交通体系

第二节 建立安全韧性的市政基础网络

第三节 健全安全防灾体系

第七章 强化规划实施保障机制

第一章 总 则

第1条 编制目的

为全面贯彻党中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的重大部署,科学谋划化马湾乡国土空间开发保护格局,指导化马湾乡国土空间保护利用,加强土地节约集约利用,合理配置资源要素,依据《山东省国土空间规划(2021—2035年)》《泰安市国土空间总体规划(2021—2035年)》,制定《泰安市化马湾乡国土空间规划(2021—2035年)》(以下简称“本规划”)。

第2条 总体要求

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记对山东工作的重要指示要求,全面落实省委、省政府决策部署以及泰安市委、市政府工作安排,深入实施黄河流域生态保护和高质量发展战略,加快推动绿色低碳高质量发展,将“生态优先、绿色发展”理念贯彻到国土空间保护和利用全过程,统筹布局农业、生态、镇村空间,提高资源利用效率,实现国土空间开发保护高质量、可持续发展。

第3条 规划范围

规划范围包括乡域和城镇开发边界范围两个空间层次。

乡域层次规划范围为化马湾乡行政管辖范围内的全部国土空间,总面积99.79平方千米;城镇开发边界总面积54.74公顷。

第4条 规划期限

规划期限为2021年至2035年,基期年为2020年,近期至2025年。

第5条 规划成果及解释

规划成果包括规划文本、图件、附件以及数据库等。规划文本、图件和数据库具有同等法律效力。规划文本中下划线部分为强制性内容。

本规划自泰安市人民政府批复之日起生效,由化马湾乡人民政府组织实施,任何单位和个人不得违反和擅自修改。因国家重大项目建设或者行政区划调整等确需修改本规划的,需按照法定程序进行修改。

第二章 目标定位与发展策略

第一节 城镇性质与发展目标

第6条 主体功能

徂徕山地区重点生态功能区。

第7条 城镇性质

泰城东南部生态保护示范镇,徂徕山东麓特色农业镇。

第8条 发展目标

至2025年,大力推进徂徕山东麓生态保护和高质量发展,实现一二三产业联动发展,乡村振兴取得初步成效,公共资源配置水平显著提升,人居环境整体改善,国土空间保护格局不断优化。

至2035年,徂徕山区域生态优先、绿色发展示范镇基本建成,实现一二三产业实现深度融合发展,乡村振兴取得显著成效,覆盖城乡的公共服务体系全面建成,生产空间集约高效、生活空间宜居适度、生态空间山清水秀的国土空间格局全面形成。

第9条 人口与城镇化

预测2035年乡域常住人口为2.0万人,城镇人口0.5万人,城镇化率25.0%左右。

第二节 国土空间开发保护策略

第10条 生态筑底,支撑绿色低碳高质量发展

全面落实黄河流域生态保护与高质量发展战略,坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。严格传导泰安市国土空间总体规划等上位规划确立的主体功能定位、三区三线等空间管控要求,为徂徕山生态保护和高质量发展奠定基础。重点保护修复徂徕山、彩山水库、淘河及其他主要水体生态环境,保障粮食安全、水安全、农业安全,提高生物多样性,不断提升空间韧性,积极探索“绿水青山”与“金山银山”的转化通道。

第11条 农业强基,助推现代农业高质量发展

突出农业产业特色优势,大力发展以粮食种植为核心的现代农业,发展智能化设施农业、推广节水技术。坚持以提高农业产业附加值,增加农民收入为中心,坚持以数字农业和科技进步为动力,打造绿色有机农业品牌,延伸农业产业链条,实现一二三产业融合发展。

第12条 文化铸魂,加强历史文化保护利用传承

加强历史文化保护和传承,延续城镇历史文脉,保护街巷传统格局、传统建筑和历史风貌特色,继承和弘扬地方优秀传统文化,充分发掘化马湾乡的历史文化资源,提升城镇的文化内涵和品质,为化马湾乡旅游发展提供支撑,带动乡社会、经济、环境的可持续发展。

第三章 构建全域开发保护格局

第一节 筑牢城镇发展底线

第13条 严守耕地和永久基本农田保护红线

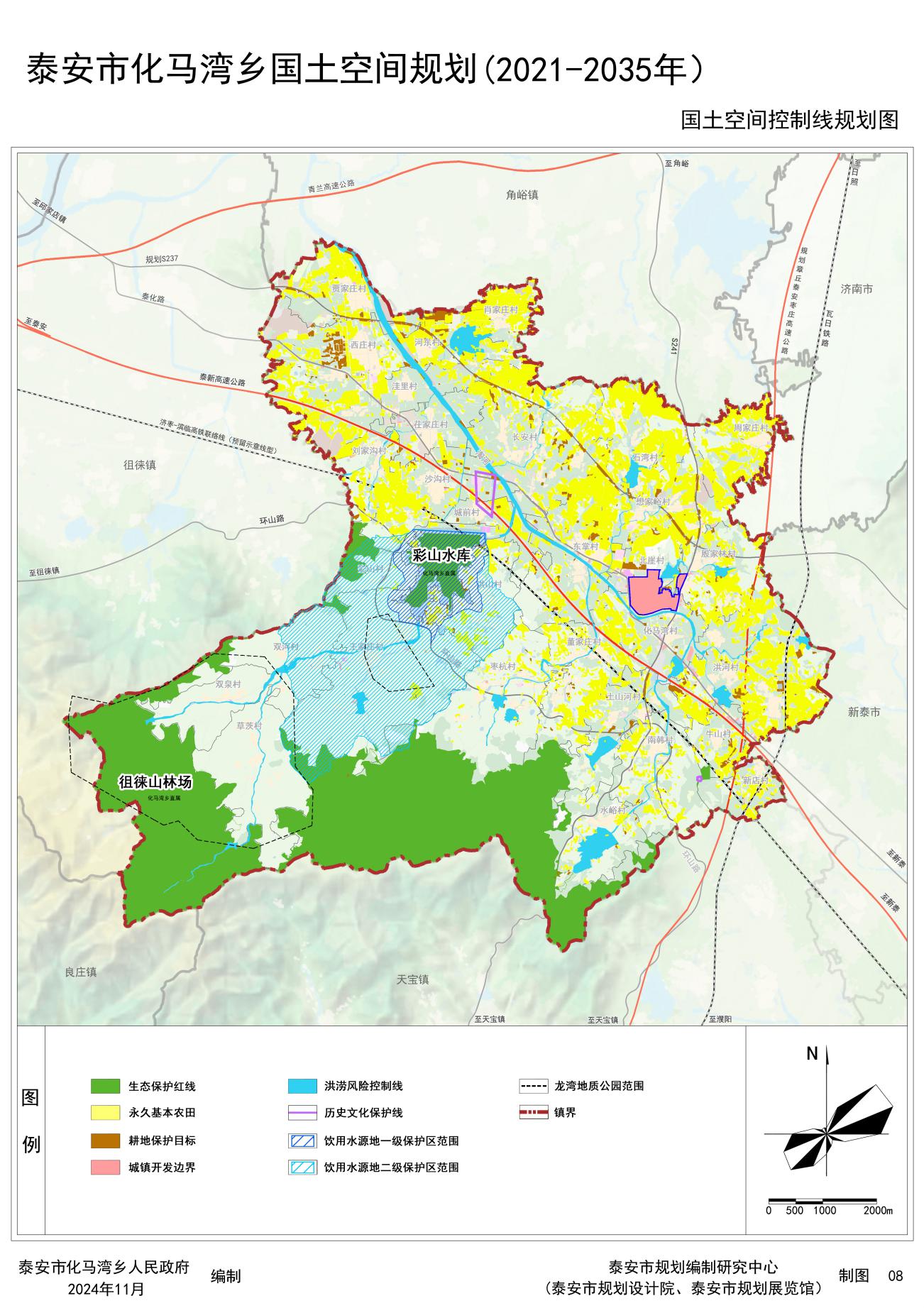

严格落实耕地和永久基本农田保护任务,全方位夯实粮食安全根基,足量保质划定耕地和永久基本农田。落实上位规划确定的耕地保护要求,到2035年,化马湾乡耕地保有量不低于1414.12公顷,永久基本农田保护面积不低于1319.14公顷。

实施最严格的耕地保护制度,坚决遏制耕地“非农化”、防止“非粮化”。严格落实耕地占补平衡与年度进出平衡制度,任何单位和个人不得擅自占用或者改变永久基本农田用途。国家能源、交通、水利、军事设施等重大建设项目选址确实难以避让永久基本农田的,经依法批准,在落实耕地占补平衡基础上,按照数量不减、质量不降原则,在永久基本农田储备区或长期稳定利用耕地内落实补划任务。优先在永久基本农田上开展高标准农田建设,提升永久基本农田质量,提高永久基本农田规模化经营产出效益。

第14条 严管生态保护红线

落实上位规划生态保护红线划定成果和分配指标。到2035年,化马湾乡生态保护红线面积不低于2075.15公顷。主要分布在徂徕山自然保护区及彩山水库水源地一级保护区等区域。

生态保护红线内,自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动,其他区域禁止开发性、生产性建设活动,在符合现行法律法规前提下,除国家重大项目外,仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线一经划定,未经批准,严禁擅自调整。

第15条 严控城镇开发边界

落实上位规划确定的城镇开发边界,到2035年,化马湾乡城镇开发边界面积控制在54.74公顷。

城镇开发边界内的用地,落实上位规划详细规划单元,实行“详细规划+规划许可”的管制方式,并加强与“城市四线”、历史文化保护线、洪涝风险控制线等协同管控。严格城镇开发边界外的空间准入,原则上除特殊用地外,只能用于农村生活、农业生产、乡村振兴、生态保护和交通等基础设施建设,不得进行城镇集中建设,不得设立各类开发区。

第16条 饮用水水源保护区

严格落实山东省人民政府批复的彩山水库饮用水水源保护区范围,其中乡域内一级保护区面积259.45公顷、二级保护区面积1033.32公顷、准保护区面积2022.36公顷。水源地各级保护区应严格按照《中华人民共和国水法》《中华人民共和国水污染防治法》《山东省水污染防治条例》《山东省饮用水水源保护区管理规定(试行)》等有关法律、法规进行管理。

第17条 洪涝风险控制线

落实上位规划确定的洪涝风险控制线,到2035年,化马湾乡洪涝风险控制线面积301.4公顷。保障防洪排涝系统的完整性和通达性。严格落实空间管控要求,洪涝风险控制线范围内禁止填埋、占用及其他影响水系安全的活动,确保行洪排涝河道及蓄滞空间的过流、蓄滞能力。

第二节 国土空间开发保护总体格局

第18条 构建国土空间总体格局

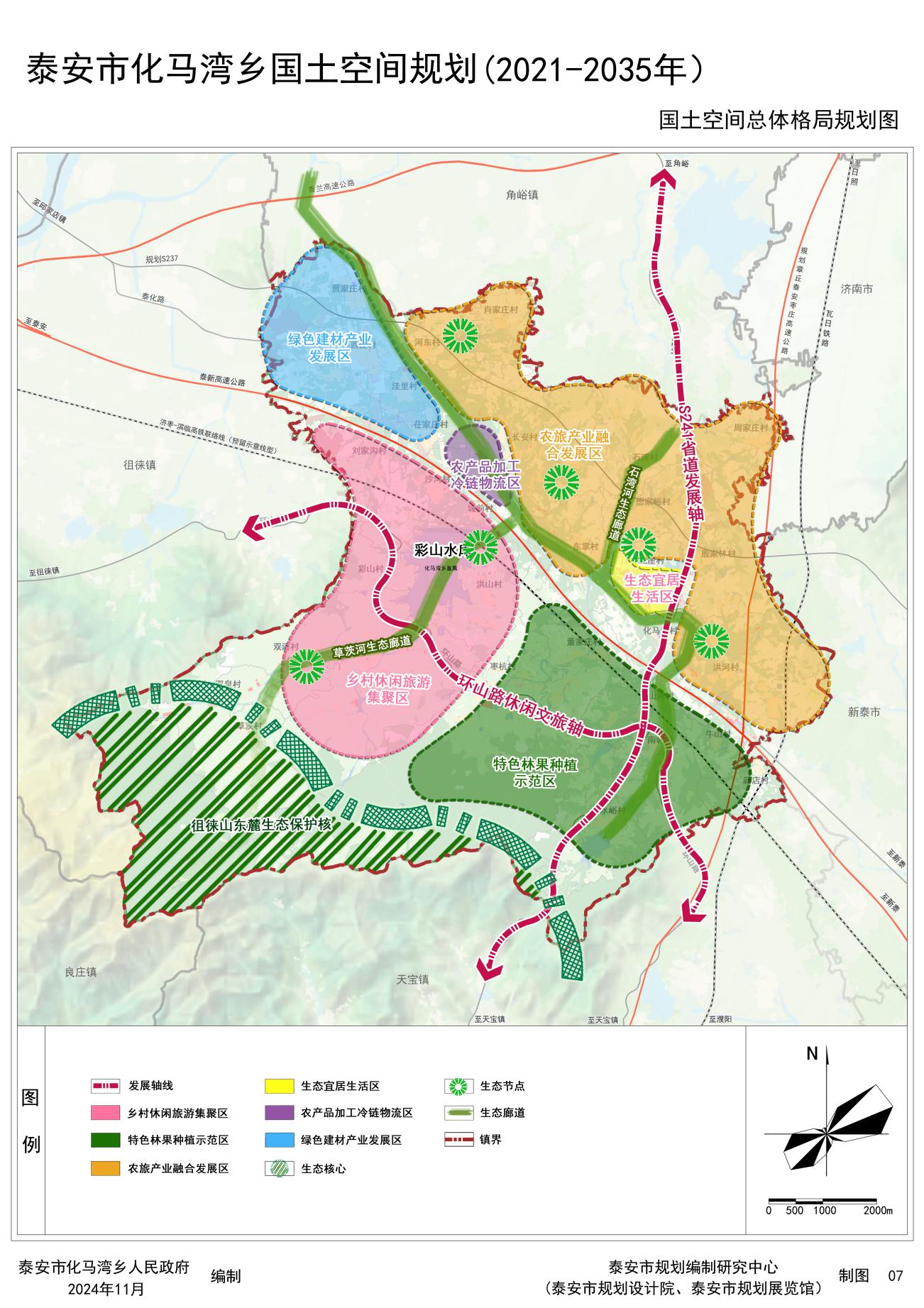

统筹全域生态、农业和城镇空间,构建“一核两轴、三廊六区”的国土空间总体格局。

一核:徂徕山生态保护核。全面加强水土保持预防保护,统筹推进生态公益林保护、水资源保护以及生物多样性保护,着力提升徂徕山自然保护区的生态功能。

两轴:沿S241形成现代服务综合发展轴及沿徂徕山环山路形成休闲文旅发展轴。

三廊:沿淘河、草茨河、石湾河形成山水景观通廊,串联沿线综合服务、特色文旅、乡村振兴产业、美丽乡村等功能节点,打造滨水生态文旅长廊。

六区:形成北部绿色建材发展区、农产品加工冷链物流区、西部乡村休闲旅游集聚区、南部特色林果种植示范区、东部农旅产业融合发展区、中部生态宜居生活区。

第四章 统筹全域空间功能布局

第一节 保障现代农业空间

第19条 优化农业生产空间布局

构建“一带、两区、多点”的农业空间格局。“一带”为淘河灌溉带,是为农业耕作提供水源灌溉的重要廊带。“两区”为现代农业综合发展区、特色林果业发展区。现代农业综合发展区发展以传统农作物种植、良种产业振兴于一体现代农业示范区。特色林果业发展区发展樱桃、核桃、板栗等特色林果种植及采摘区域。“多点”为特色农产品育种加工、中草药种植、林果种植、农文旅综合体等节点。

以规模化、集群化、品牌化为导向,推进农业特色产业扩面提标增效。支持既有传统种植业,发展新兴特色种植产业,打造“特色化、高效化、现代化、基地化”的农业生产示范乡。

第20条 严保耕地数量

严格落实上位规划确定的化马湾乡耕地保有量和永久基本农田保护面积的目标任务。严格控制非农建设占用耕地,加强耕地“占补平衡”管理,加大补充耕地核查力度,真正做到“占一补一”、“占优补优”。严格控制耕地转为林地、草地、园地等其他农用地及农业设施建设用地,落实年度“进出平衡”制度。在年度内补足数量相等、质量相当的可长期稳定利用耕地,严守耕地保护红线。

第21条 提升耕地质量

因地制宜开展耕地提质改造、高标准农田建设、节水农业推广等工程,有效提升耕地特别是永久基本农田质量。鼓励优先将与耕地相连或交织分布的其他农用地恢复为耕地,实施高效节水灌溉工程,完善农田灌溉体系,加大土肥水技术应用、化肥减量增效等示范项目建设,保护耕地地力和地下水安全。

第一节 保护修复生态空间

第22条 构筑“双核、三廊、多点”生态空间格局

“双核”:以乡域西南部徂徕山自然保护区、中部彩山水库饮用水水源地为生态核心,全面加强水土保持预防保护,促进生态自然恢复,统筹推进生态公益林及生物多样性保护,着力提高生态功能。

“三廊”:依托淘河、草茨河、石湾河等主要河流、重要交通线,统筹形成网络化生态廊道,串联全域生态斑块,构建“山水交汇、林田相融”的生态网络空间,促进人与自然和谐共生。

“多点”:生态保护节点。包括森林公园、地质公园及水库水系交汇节点,保护生态环境。

第23条 强化生态要素系统保护

加强徂徕山自然保护区保护,保护区核心区内实行严格保护,封闭式管理,只供观测研究,不得设置和从事任何影响或干扰生态环境的设施与活动。保护区缓冲区内可开展有组织的科研、教学、考察等工作,可以设置必要的野外巡护与保护设施,但不能进行经营性活动。保护区实验区内在对人为活动有所限制的前提下,可开展资源培育、综合利用、生态旅游、科普宣传教育和局、站址建设以及生活区建设等。

第24条 林地资源管控要求

严格限制林地转为建设用地。林地必须用于林业发展和生态建设,不得擅自改变用途;进行勘查、开采矿藏和各项建设工程,应当不占或者少占林地,必须占用或者征用林地的,应当依法办理审核手续。严格控制林地转为其他农用地。禁止毁林开垦、毁林挖塘等将林地转化为其他农用土地。在农业综合开发、耕地占补平衡、耕地进出平衡过程中,不得挤占林地。

第25条 加强生物多样性保护

推进徂徕山及其临近地区动植物栖息地与生物多样性保护。依托林地生态系统,统筹保护动物、植物、微生物的生物栖息地和生境潜力空间。完善生物多样性保护机制,加强白鹭、绿翅鸭等稀有、濒危野生动植物及其栖息地保护管理,防止外来有害生物入侵,维护生物安全和生态安全。

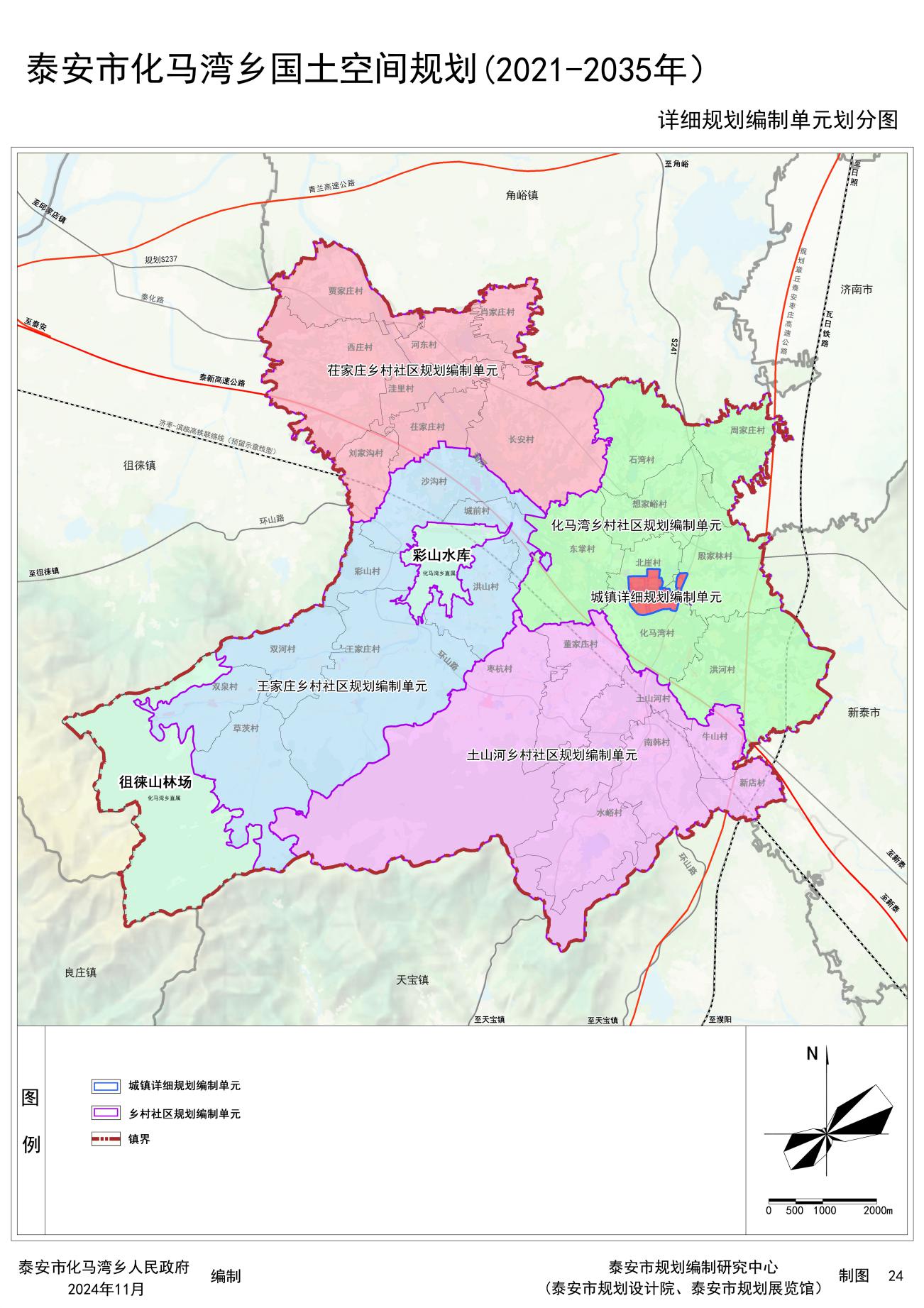

第二节 优化利用镇村空间

第26条 构建合理有序的镇村体系

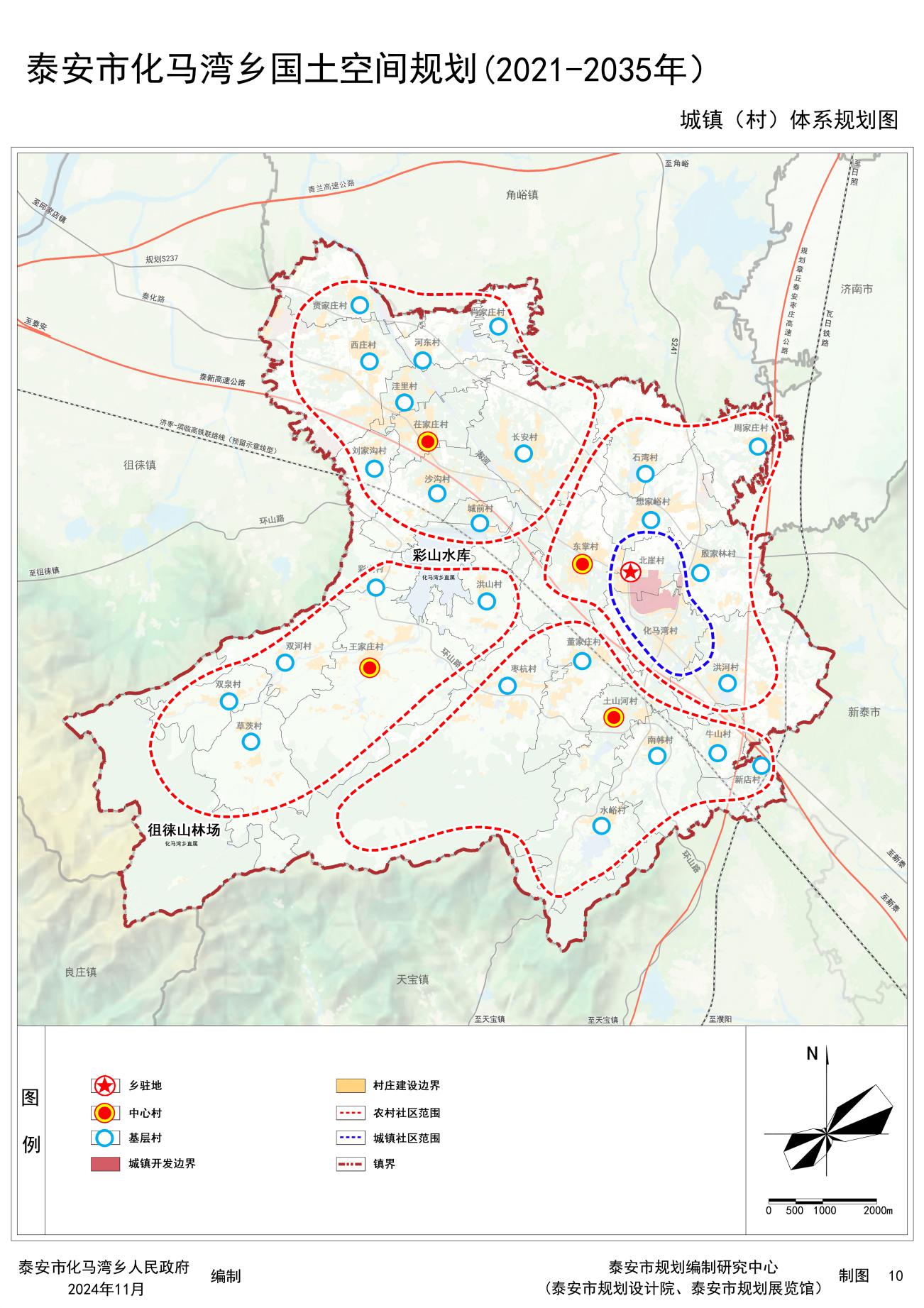

构建“乡驻地—中心村—基层村”三级镇村体系结构。乡村城乡互补、共同繁荣的新型城乡关系。乡驻地为全乡提供综合服务与公共服务。中心村为社区生活圈中心村,吸引人口集聚,发挥对周边村庄辐射带动作用,重点提升公共服务设施。基层村以民生保障为主,充分发挥自身特色。

第27条 构建城乡社区生活圈

统筹考虑人口、产业、生态以及现有村庄建设情况,按照“地域相邻、产业相近、人文相亲”的原则,依托乡镇辖区,构建城乡社区生活圈。调整社区生活圈服务半径和人口,合理确定社区生活圈中心位置,配套公共服务设施和基础设施,配置产业要素,优化社区生活圈空间布局。规划划定5个城乡社区生活圈,其中城镇社区生活圈1个,即乡驻地社区生活圈;乡村社区生活圈4个,分别为化马湾社区生活圈、茌家庄社区生活圈、王家庄社区生活圈、土山河社区生活圈。

城镇社区生活圈以居住区、就业区为中心,按照5-10分钟步行可达的空间范围,结合基层管理需求划定,服务半径在300—500米,服务规模在0.5平方千米左右,集中配置文化体育、教育培训、医疗卫生、社会福利、公共服务、商业服务等社区服务功能,满足城镇居民日常生活需求,实现公共服务设施的均等化,作为展现城镇生活品质、不断提升居民幸福感的窗口。

乡村社区生活圈以中心村为中心,按照慢行可达的空间范围,结合行政村边界划定,服务半径在2千米左右。乡村生活圈是城镇公共服务功能的延伸和重要补充,重点完善乡村公共教育、医疗卫生、文体活动、社会福利等服务配套水平,增强带动周边村庄发展能力。

第三节 产业发展指引

第28条 产业布局体系

构建“两轴三带五区”区域协同、三产联动的产业布局体系。

“两轴”:沿S241形成的综合发展轴、沿徂徕山环山路形成的休闲文旅轴。

“三带”:打造淘河滨河景观带、草茨河滨河景观带以及石湾河滨河景观带,形成贯穿整个乡域的形象展示风貌带。

“五区”:

绿色建材发展区:依托已初具规模的建材产业基础,打造绿色建材发展集聚区。

农产品加工冷链物流区:依托马铃薯原种基地、中草药基地等资源基础,结合便利的交通条件,逐步形成集育苗销售、产品研发、展示交易、仓储物流于一体的种、销、研产业链,打造农产品加工冷链物流区。

休闲旅游集聚区:依托龙湾地质公园及草茨河等丰富的自然生态景观优势,打造休闲度假、主题自驾、旅游观光、采摘体验、研学拓展以及农耕体验等休闲康养体验区。

特色林果种植区:在发展生态、有机农业的基础上,对现有的樱桃板栗核桃种植通过规模化、标准化生产,形成品牌。完善产业链。

农旅产业融合发展区:依托千润田园综合体、北美冬青种植基地等,加快建设观光采摘基地、农事体验教育基地、农业主题公园等,形成集高效智慧农业及农耕休闲旅游于一体的农旅产业融合发展区。

第五章 塑造魅力城乡空间

第一节 构建蓝绿空间格局

第29条 完善蓝绿体系

加强淘河、王家庄河、草茨河、石湾河、土山河等现状水网互联互通。依托泰新高速公路、S237、S241、济临路、徂徕山环山路等主要交通干线完善城乡绿网。推进城镇开发边界范围内外林地、水系等蓝绿空间素有机接触合。

第30条 建立复合多元全域公园体系

统筹水韵自然和历史人文景观资源,构建覆盖全域、功能丰富、特色彰显、业态融合的全域公园体系。以淘河为重点,以河流、水库、农田、森林、山体等特色资源为载体,打造生态休闲、蓝绿相依的自然公园;加强生态修复治理,打造城郊游憩新空间。乡驻地以社区公园为重点,打造布局均衡、类型多样的公园体系。加快蓝绿游径网络建设,实现各类公园的串联,完善点线面生态景观空间体系。

第二节 加强城乡风貌引导

第31条 强化全域特色风貌管控

基于城镇功能定位与区域景观特征,营造相对独特而又融合的五类风貌分区,分别为生态宜居风貌区、滨水景观风貌区、山地丘陵景观风貌区、乡村田园风貌区、现代产业风貌区。

1.生态宜居风貌区

主要为乡驻地居民生活、公共服务片区。现状沿街风貌较为统一,规划应注重与周边风貌相融合,控制建筑高度与体量,营造小尺度、人性化、聚人气、富魅力的精美特色乡。

2.滨水景观风貌区

主要分布于沿彩山水库周边区域。塑造可观赏的滨水景观,强化水源地保护及周边区域建设管控,形成滨水特色景观。

3.现代产业风貌区

主要分布于泰新高速公路以北、淘河以西区域。应体现风格现代、造型简洁、活力朝气的建筑特征;色彩明快、形式多样、造型简约、符合生产的工业厂房及配套设施。

4.山地丘陵景观风貌区

主要分布于泰新高速公路以西区域。应凸显化马湾乡的山水特色,与徂徕山的背景环境相协调,体现“山村相依、山水相映”的风貌特色。

5.田野乡村风貌区

主要为村庄建设活动集中区域,村庄建筑宜采用本土民居建筑风格,控制建筑高度,强化建筑色彩与建筑材质管控,彰显特色乡韵。乡村建设风貌应体现区域小环境地缘性格,营造一村一品、一村一貌、一村一魂的多彩村居。

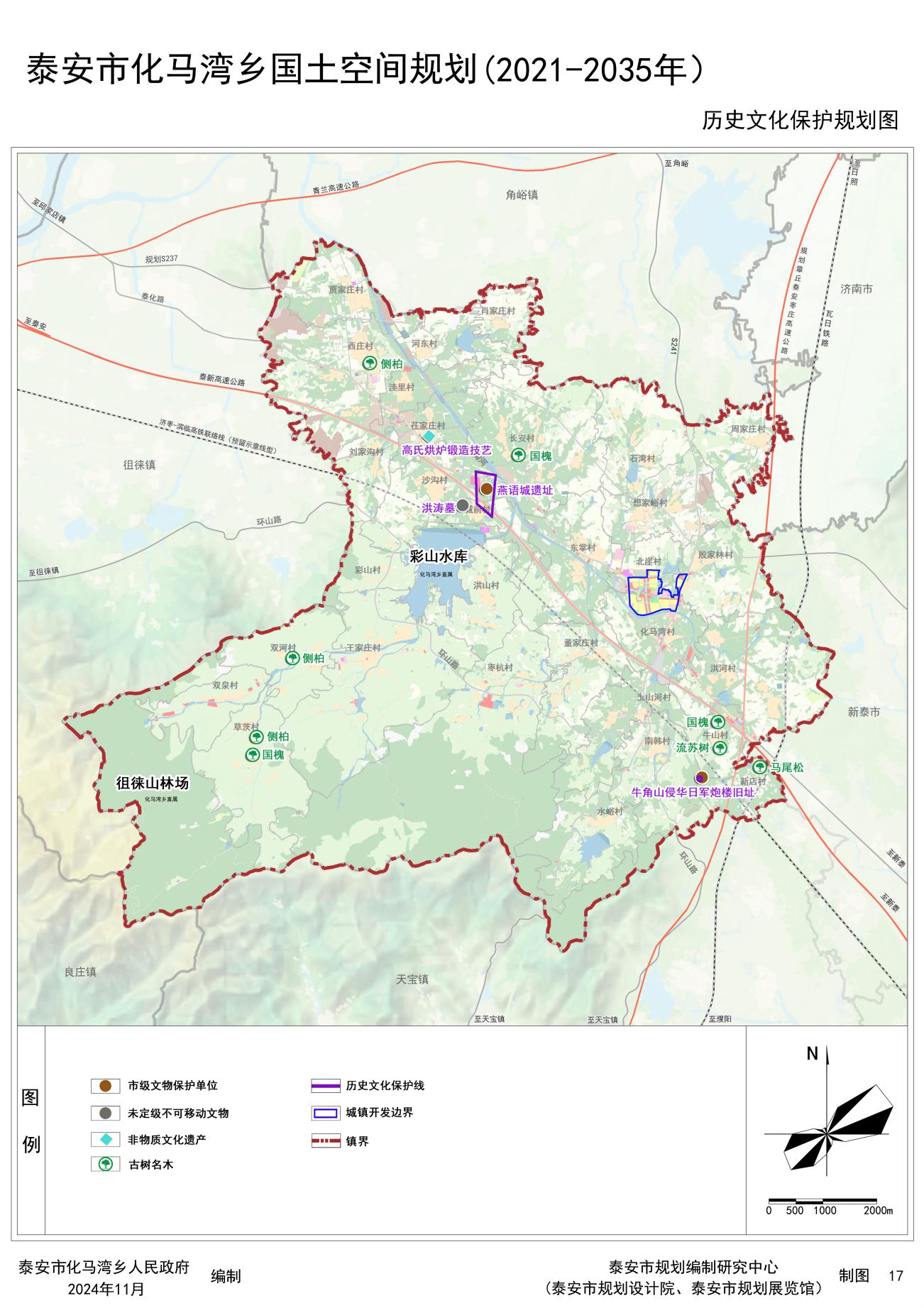

第三节 健全历史文化保护体系

第32条 严格落实文物保护

保护化马湾乡2处市级文物保护单位。开展全域全要素历史文化资源调查,建立历史文化遗产保护名录,整体系统保护各级文物保护单位及非物质文化遗产等,夯实遗产保护空间基础。在文物保护单位保护范围和建设控制地带内从事建设活动应遵照《文物保护法》《历史文化名城名镇名村保护条例》等规定执行。

第33条 加强非物质文化遗产保护传承

保护化马湾乡1处非物质文化遗产,保护措施如下:

(1)对全乡的非物质文化遗产进行深入普查,建立档案和数据库,加强名录体系建设。明确相关的保护主体和传承主体,健全保护工作体系。

(2)以人为本,促进传承人的保护。建立科学有效的非物质文化遗产保护传承机制,加大对非物质文化遗产及其代表性传人的扶持力度,培养非物质文化遗产新一代传承人才,确保非物质文化遗产得到有效传承。

(3)加强记录,推进传统工艺的保护。加强对已有的非物质文化遗产中的传统工艺的科学记录。同时加强对新工匠的培训保证传统的传承,引导和鼓励传统工艺与市场经营行为的结合。

第六章 夯实安全韧性支撑体系

第一节 构建高效便捷的综合交通体系

第34条 发展目标与策略

统筹推动高速公路、高速铁路、国省干道等重大项目建设,落实上位规划确定的重要交通廊道和设施布局控制要求,推动落实县乡道路升级改造,增加高品质、快捷化、差异化的运输服务供给。倡导公交优先、绿色出行,推动公共交通“多网融合”,提升交通基础设施智能化、数字化水平,加快绿色循环低碳转型发展,构建“内联外通、乡村协同、便捷高效、创新融合”的现代化综合交通运输体系。

第35条 优化全域路网体系

规划充分结合城镇道路现状,综合考虑未来城镇发展需求、交通方式的变化,加强化马湾乡与中心城区、周边乡镇之间的联系,完善全域交通网络,规划形成“四横四纵”的道路系统结构。

四横:新S237、泰化路、孙茌路、徂徕山新环山路;

四纵:S241、文化路、东王路、防汛路。

第二节 建立安全韧性的市政基础网络

第36条 给水工程规划

持续推进城乡供水一体化,由彩山水库供水,乡村地区因地制宜采用集中与分散相结合的供水模式。保留、升级彩山水厂及利民水厂,远期提高供水能力。公共供水管网及乡村分散式供水设施的供水水质应符合《生活饮用水卫生标准》的要求。

第37条 排水工程规划

采用雨污分流的排水体制,坚持集中与分散相结合的污水处理模式,落实市级规划确定的污水处理厂建设,统筹推进排水设施建设。

第38条 供电工程规划

实施电网绿色智能升级,保障电力输送空间,推进重要电网设施建设。落实市级规划确定的110KV变电站及各电压等级电网廊道,加强乡村地区配电网更新、建设,助力乡村振兴。

第39条 燃气工程规划

落实市级规划确定的市域现状天然气网络,加快供燃气设施向乡村地区延伸,逐步提高乡村地区天然气普及率,距离公共燃气管网较远的乡村地区可采用瓶装液化石油气、液化天然气等供气。

第40条 热力工程规划

落实市级规划市域一体化清洁供热网络,推进集中供热管网向农村地区延伸。在集中供热管网覆盖不到的区域,推广地源热泵、燃气壁挂炉发热等多种方式供热。

第41条 通信工程规划

推动新一代信息基础设施体系建设,加快推进移动通信基础设施建设,大力提升5G 网络规模、用户规模。优化寄递网络体系,拓展乡村服务网络,构建城乡互动、畅通高效的邮政快递服务网络。

第42条 环卫工程规划

推进全域垃圾分类工作,严格执行《泰安市生活垃圾分类管理条例》,推行垃圾分类和减量化、资源化。

第三节 健全安全防灾体系

第43条 健全综合防灾减灾体系

构建统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、横向协同的防灾减灾救灾体制,强化各类自然灾害管理全过程资源统筹,提升重要基础设施和基本公共服务设施的灾害设防水平,优化综合防灾减灾应急体系,增强抵御自然灾害、处置突发事件、应对危机和管理风险能力。针对易发的洪涝、风雹等极端气候天气以及发生频率较低但危害性和损失性较大的危险品事故、地震等灾种,建立监测预警系统。完善以各级应急避难场所为节点,救灾、疏散通道为网络,全面覆盖、重点突出的城乡综合防灾空间结构。依托社区生活圈,构建分布式、全覆盖的防灾、疏散、安全救援管理单元,实现“固定应急避难场所固定应急避难场所—紧急应急避难场”两级避难场所在乡镇范围内全覆盖。

第44条 完善城乡应急救灾保障体系

完善应急指挥管理平台,建立乡联动机制,构建以综合应急救援队伍、专业应急救援队伍为重点的应急救援队伍体系,提升应对重特大事故的快速高效救援能力。完善“镇—村”两级救灾物资储备网络,保障应急物资储备基地建设,分级分区落实防灾减灾设施建设要求,形成层级设防、安全可靠的城镇安全保障体系。建立安全可靠高效的供水、供电、供气、通信、交通等城镇生命线系统工程,提高抵御灾害的能力;建立健全各类抢险机构,增强城镇防灾能力。

第七章 强化规划实施保障机制

第45条 严格规划传导

划定城镇开发边界外村庄规划编制单元,将主导功能、耕地和永久基本农田、生态保护红线、村庄建设边界、历史文化保护控制线、灾害风险控制线、建设用地规模、村庄建设管控和风貌指引、公共和基础设施配套指引、国土综合整治与生态修复指引等内容传导至规划编制单元。

划定城镇开发边界内详细规划编制单元,明确各单元主导功能、规划人口、用地面积、建设用地面积、公共服务设施配建要求、市政基础设施配建要求、交通设施配建要求、防灾减灾设施配建要求、控制线落实要求、城市设计引导等内容传导至规划编制单元。

第46条 完善村庄建设通则

村庄建设通则纳入乡镇级国土空间规划,乡镇级国土空间规划作为不编制村庄规划的村庄实施国土空间用途管制、核发乡村建设规划许可的依据。村庄建设通则主要包括农村住房、市政公用设施和公共服务设施、乡村产业、历史文化保护、安全防灾减灾等内容。

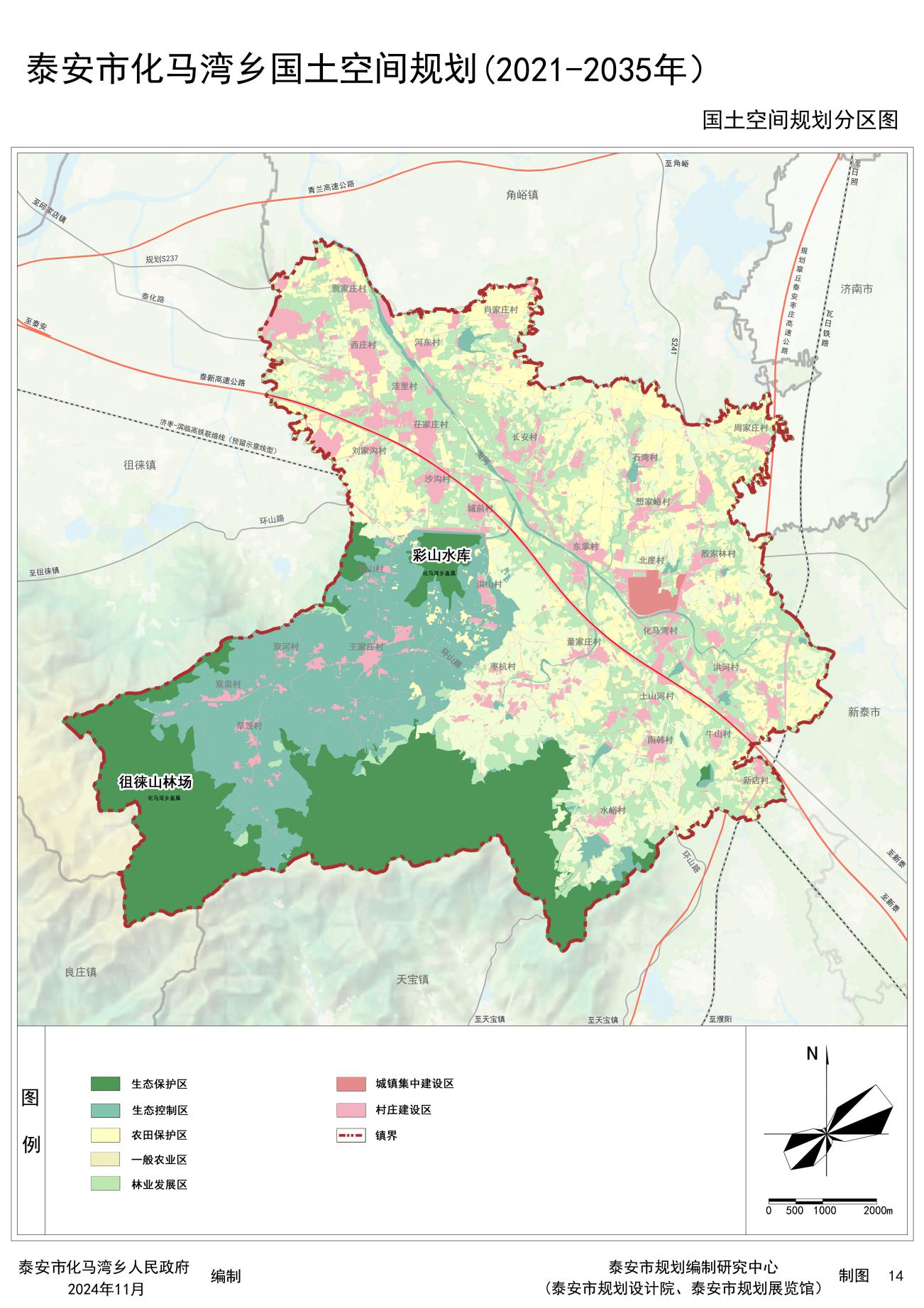

第47条 建立空间用途管制制度

根据全域国土空间规划分区制定差异化用途管制制度。城镇开发边界内实行“详细规划+规划许可”,城镇开发边界外根据生态控制区、农田保护区、乡村发展区等不同功能主导分区制定“约束指标+分区准入”控制要求。

第48条 建立实施监督信息系统

基于国土空间基础信息平台,开展乡镇国土空间规划“一张图”实施监督信息系统建设,有效支撑国土空间规划编制、审批、实施和监测评估预警全过程,从而提升国土空间数据集成能力、规划编制智能分析能力、治理实施网络驱动能力、监测评估精准能力。

第49条 建立规划实施管控体系

全面建立多规合一的规划实施管控体系,以国土空间规划为统领,统筹各级各项空间类规划,实现底图统一、指标统合、政策整合,确保各项空间类规划在总体要求上方向一致,在空间配置上相互协调,在时序安排上科学有序。

第50条 建立部门协同联动机制

在规划委员会制度领导下,建立各部门规划建设协同联动机制,各部门在空间类规划编制、国土空间用途管制、开发建设时序等方面协调联动、密切合作,有序高效推进各项开发保护工作。

主要图集

01国土空间总体格局规划图

02国土空间控制线规划图

03国土空间规划分区图

04城镇(村)体系规划图

05公共服务设施规划图

06历史文化保护规划图

07综合交通规划图

08详细规划编制单元划分图

《泰安市化马湾乡国土空间规划(2021-2035年)》草案解读

一、制定背景

国土空间规划是国家空间发展的指南、可持续发展的空间蓝图,是各类开发保护建设活动的基本依据,是对一定区域国土空间开发保护在空间和时间上做出的安排。乡镇国土空间规划是对市、县(市)国土空间总体规划的细化落实,是乡镇人民政府对本行政区域国土空间开发保护做出的具体安排,是编制乡镇有关专项规划、详细规划和村庄规划的依据。《泰安市国土空间总体规划(2021—2035年)》于2023年10月经山东省人民政府批复,规划提出:组织乡镇国土空间规划、详细规划、相关专项规划编制工作,形成“多规合一”的国土空间规划体系,统筹国土空间开发保护。在以上背景及要求下,编制了《泰安市化马湾乡国土空间规划(2021-2035年)》。

二、编制目的

为全面推动全乡国土空间规划体系的建立与完善,充分发挥化马湾乡区位、资源、产业、服务等方面的综合优势,坚持承上启下、保护优先、特色引领、城乡融合的原则,以问题和目标为导向,积极回应村民诉求,满足乡镇政府施政纲领,服务保障乡村振兴需求。通过落实底线管控、突出产业发展、整合资源存量、强化风貌设计、统筹全域管理,构建可持续发展的国土空间开发保护格局。

三、制定原则

以化马湾乡自然地理格局为基础,结合规划目标与定位,统筹“农业、生态、镇村”空间,强化底线约束。构建国土空间开发保护总体格局。坚持问题和目标导向,以“因地制宜、以人为本、循序渐进、突出品质”为原则,以传承历史文化、改善基础设施和公共服务设施、提升人居环境品质为目标,统筹开展城镇有机更新,全面建成承载力强、文化底蕴深、环境风貌优的现代宜居乡镇。

通过规划编制,充分衔接重点项目用地需求,预留规划用地,保障了水利、交通、能源、产业、民生等项目的落地空间。结合化马湾乡发展实际,突出地域特色,统筹全域生态、农业和城镇空间,构建“一核两轴、三廊六区”的国土空间总体格局。

四、规划范围和规划期限

规划范围包括乡域和城镇开发边界范围两个空间层次。乡域层次规划范围为化马湾乡行政管辖范围内的全部国土空间,总面积99.79平方千米;城镇开发边界总面积54.74公顷。

规划期限为2021年至2035年,基期年为2020年,近期至2025年。

五、主要内容及创新点

1.突出资源优势,立足总体发展

化马湾乡东北部为平原地形,西南部为典型的山地丘陵地形,整体地势东北低、西南高。境内主要有淘河、草茨河等14条季节性河流,中型水库彩山水库是泰安城区的供水水源地之一。规划重点保护山水生态廊道,对区域内水生态、林生态进行重点保育修复与环境治理,构建“一核两轴、三廊六区”的国土空间总体格局。全面落实黄河流域生态保护与高质量发展战略,坚持山水林田湖草沙一体化保护和系统治理。严格传导市国空确立的主体功能定位、三区三线等空间管控要求,为徂徕山生态保护和高质量发展奠定基础。重点保护修复徂徕山、彩山水库、淘河及其他主要水体生态环境,保障粮食安全、水安全、农业安全,提高生物多样性。

2. 合理规划分区,形成区域特色

按照全域全覆盖、不交叉、不重叠的原则,衔接落实县级总规规划分区,合理细化二级规划分区,实施分区分类用途管制,实行“详细规划+规划许可”或“约束指标+分区准入”的管制方式,保障主导功能的发挥,避免干扰功能的妨害。结合化马湾乡实际特点,营造相对独特而又融合的五类风貌分区,分别为生态宜居风貌区、滨湖景观风貌区、现代产业风貌区、山地丘陵景观风貌区、乡村田园风貌区。

3、突出重点引领,夯实产业发展基础

巩固现有的樱桃、核桃、板栗等特色林果基础,依托龙湾地质公园、中草药、马铃薯原种基地、千润田园综合体、北美冬青种植基地等特色产业,充分释放优质资源优势,借助当前政策形势与机遇,通过“突出特色引领、规模集聚带动、改旧育新迭代、拓展产业链条、联动融合发展”的发展思路,构建绿色建材发展区、农产品加工冷链物流区、农旅产业融合发展区、休闲旅游集聚区、特色林果种植区“五区”发展理念,推动全乡产业聚集发展。

4.完善设施支撑,促进城乡融合发展

完善美丽乡村建设、商业配套等功能空间,统筹安排教育、文化、医疗、体育、养老、社会福利等公共服务设施,构建面向未来的新型乡镇公共服务生活圈体系。规划形成“四横四纵”的道路系统结构,加强化马湾乡与中心城区、周边乡镇之间的联系,构建区域综合交通网络基点。完善供水、排水、供电、燃气、环卫等基础设施,强化防洪排涝能力、保障应急消防安全、完善人防工程建设、提高抗震减灾能力、降低地质灾害风险,提高国土空间安全韧性。

解读部门:化马湾乡人民政府规划建设办公室

联系电话:0538-8641053

为深入贯彻落实《中共中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的若干意见》《自然资源部办公厅关于全面开展国土空间规划工作的通知》等相关文件精神,按照省、市要求,编制完成了《泰安市化马湾乡国土空间规划(2021-2035年)》。

为进一步完善规划成果,加强规划科学性、可执行性,提升规划质量,现将《泰安市化马湾乡国土空间规划(2021-2035年)》(草案公示稿)规划文件全文公布,向社会公开征求意见建议。

为全面贯彻党中央、国务院关于建立国土空间规划体系并监督实施的重大部署,依据《山东省国土空间规划(2021—2035年)》《泰安市国土空间总体规划(2021—2035年)》等,编制了《泰安市化马湾乡国土空间规划(2021-2035年)(草案公示稿)》。并于2025年2月8日至2025年3月10日,向社会公开征求意见和建议。

截至3月10日,未收到反馈意见。

泰安市化马湾乡人民政府

2025年3月11日